Ya desde los primeros siglos, la Iglesia ha reconocido en María a una poderosa intercesora y a una madre. No se trata solo de un título devocional: es una realidad en la que se ha profundizado con los siglos, a la luz de la fe, de la reflexión teológica y de la experiencia viva del Pueblo de Dios. María no es solo la Madre de Cristo, sino que también es Madre de la Iglesia, de cada uno nosotros. Más madre de lo que son las madres de la tierra incluso.

Los santos lo han comprendido con especial claridad. Desde los Padres de la Iglesia hasta figuras contemporáneas como Teresa de Calcuta o san Juan Pablo II, muchos han considerado decisiva su relación con María para su crecimiento en la intimidad con Dios. Ella ha sido guía, consuelo, maestra de oración y, sobre todo, espejo de lo que significa seguir a Cristo al mismo tiempo con radicalidad y con ternura. Quienes han buscado un camino seguro hacia Jesús han encontrado en María una ayuda concreta y amorosa.

El ejemplo de los santos nos interpela: si aquellos que alcanzaron la santidad más excelsa contaron con María, ¿no deberíamos también nosotros aprender a mirar a Cristo desde su mirada? Ella fue la primera creyente, la discípula perfecta, la que guardaba todo en su corazón. En María, la fe cristiana se vuelve cercana, humana, acogedora y real. No es una fe teórica ni abstracta, sino vivida en el seno de una mujer sencilla, creyente y profundamente entregada.

Hoy, sin embargo, incluso dentro del ámbito católico, encontramos cierta desafección hacia la Virgen. No se trata tanto de rechazo como de olvido o de una visión reducida. Algunos fieles piensan que, como Dios es accesible directamente, no necesitan mediaciones. En parte, tienen razón: Dios se ha hecho cercano, y cualquiera puede invocarlo. Pero también es cierto que la humildad cristiana nos lleva a reconocer que necesitamos ayuda: somos pobres y necesitados. Y, como tales, estamos expuestos a engaños, a falsas consolaciones, a la soberbia espiritual.

La experiencia espiritual nos muestra que es posible orar sin encontrarse con el verdadero Dios, sino con imágenes deformadas de Él. Podemos perdernos incluso en la oración y confundir nuestra voluntad con la suya. Por eso, contar con María y con los santos de la Iglesia triunfante es de sabios. No es idolatría, sino comunión. Es la certeza de que no caminamos solos. Es la expresión más realista de la humildad: reconocer que no nos bastamos, que necesitamos ser acompañados y educados en la fe.

Contar con la Virgen es un acto de humildad y sensatez espiritual: ella nos lleva siempre a Jesús. Y lo hace sin ruido, sin imponerse, con esa delicadeza que la caracteriza, como en las bodas de Caná: “Haced lo que Él os diga”.

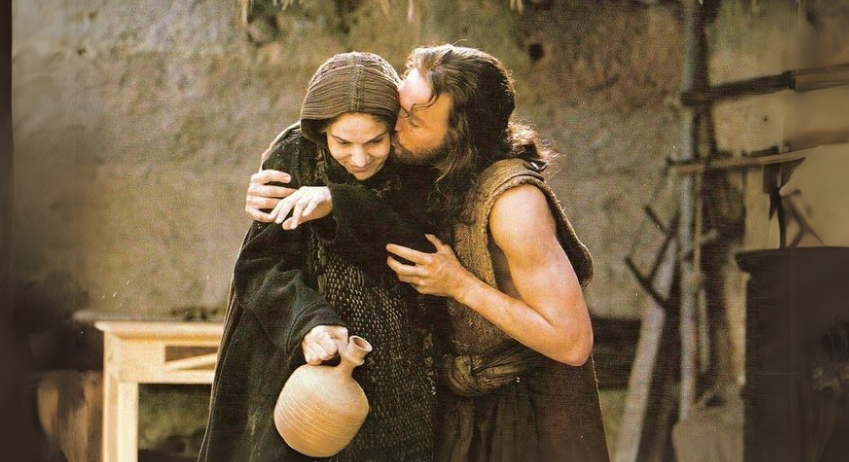

Existe también un aspecto afectivo de la devoción a María. Jesús y María no son solo figuras teológicas: son rostros encarnados que nos muestran cómo quiere Dios relacionarse con nosotros. La Encarnación nos enseña que la salvación pasa por lo humano, por los vínculos familiares, por lo materno y lo paterno. Muchos creyentes han experimentado el amor de Dios con más fuerza precisamente porque tuvieron padres que encarnaban ese amor. Y otros, que no tuvieron esa experiencia, han encontrado en la Virgen una ternura que sana, repara y consuela.

Hay lugares del corazón humano a los que solo una madre puede llegar. Y Dios, que lo sabe, no nos ha dejado huérfanos. Nos ha dado una madre en el orden de la gracia, una mujer llena del Espíritu, cuya maternidad espiritual no disminuye, sino que potencia la única mediación de Cristo. María no compite con Jesús: lo muestra. No distrae de su figura: lo revela con mayor claridad.

Por eso, la relación con la Virgen no es solo una cuestión devocional: es un verdadero camino de discipulado. Ella nos enseña a vivir el Evangelio con fidelidad, a perseverar en la fe cuando todo parece oscuro, a dejarnos moldear por la voluntad de Dios. Su silencio, su capacidad de espera, su fidelidad al pie de la cruz nos muestra cómo seguir a Cristo en las pruebas. María nos forma como hijos, como discípulos, como hermanos.

Mayo es una ocasión privilegiada para reavivar esta relación. Las flores, las romerías, las procesiones… no deberían convertirse en gestos vacíos. En este mes podemos preguntarnos con sinceridad: ¿Cómo es mi trato con la Virgen? ¿Me dejo acompañar por ella? ¿La invoco en mis decisiones, en mis luchas, en mis alegrías? ¿La tengo presente como madre, como amiga, como modelo?

Autor: Antonio Rivero Díaz

Si este tema ha tocado algo en tu interior y anhelas profundizar en cómo tu fe puede moldear y enriquecer tu camino en el acompañamiento, te invitamos a adentrarte en nuestro próximo curso: Cristología: El Misterio de Cristo. Más que un espacio de formación, es una oportunidad para ahondar en el sentido más profundo de tu llamado, integrar con mayor conciencia tu vida espiritual y recibir herramientas que te ayuden a vivir con autenticidad y propósito. Haz clic aquí para descubrir cómo sumarte a esta experiencia transformadora.

0 comentarios